目次

日本学生支援機構の奨学金には「予約採用」と「在学採用」の2つの申込み方法があります。これらを定期採用と呼び、そのほか家計急変時にいつでも申請できる「緊急採用、応急採用」という申請方法があります。

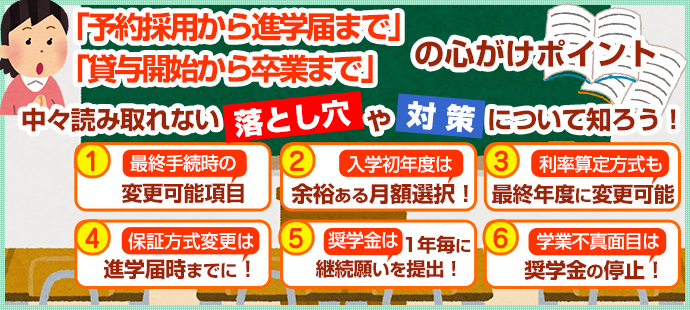

現在、多くの学生が高校3年生の時点で申請する予約採用を利用していますが、奨学金の申請から最終手続きとなる進学届までのスケジュール感と進学届の内容を理解することが大切です。

また、進学後に成績等が不良となれば、肝心の奨学金が停止されてしまうこともあります。ここでは、予約採用から進学届までのポイント、進学してから卒業までに心得ておく実践ポイントをわかりやすく解説します。

1最終手続き時に変更できる項目を理解しよう!

予約採用の募集時期は年度により変更されることがありますが、奨学金の最終手続きとなる「進学届」時には申請時に選択した様々な重要項目を変更することができます。

予約採用の申請が高校3年生の1学期とすれば、進学届は翌年の4月となります。つまり奨学金の申請から1年近い時間が経っているのです。 その間に、「こどもの進路が変更した」「家計状況が急変した」ということも起こりえます。

したがって、「進学届」で変更できる項目を前もって理解しておき、それまでに自身の家庭にとってより良い最終選択内容を親子で理解しておくことが大切です。

2入学初年度は余裕を持った月額を選択しよう!

貸与型の奨学金は借金なので、どうしても必要最小限の金額を選択しがちです。

その気持ちはわかりますが、一番避けて欲しいのはお金が足らなくなり、学費未納になることです。

したがって、入学初年度は多少余裕を持った金額を選択しておき、

学生生活に慣れた2年目の更新時に適正額に減らすことがポイントです。

利息付の奨学金も在学期間中には利息が発生しないので、損をすることもありません。

3利率の算定方式も最終年度に変更できる!

日本学生支援機構の奨学金に関して最も質問の多い項目が、返済利率の算定方式についてです。

2004年に日本育英会から日本学生支援機構に国の奨学金事業が引き継がれましたが、有利子奨学金の利息の算定方式は「利率固定方式」のみでした。それが、2007年度の新規貸与者からは、「利率固定方式」「利率見直し方式」のいずれかを奨学金申請時に選択するようになっています。

利率固定方式は、貸与終了時点の利率が返済完了後まで適用されます。利率見直し方式は、返済開始後から5年ごとに利率が見直されます。しかし、いずれの方式も利率の上限は3%となっています。

| 利率固定方式 | 返済開始から終了まで同じ利率が適用される |

|---|---|

| 利率見直し方式 | おおむね5年ごとに利率が見直される |

実は、日本学生支援機構の有利子奨学金の利率の最下限について何度か改定がありました。

日本育英会時代から続く奨学金の利率の最下限が0.1%であったものが、2008年度からは0.01%に引き下げられ、2019年度からは0.001%となりました。

日本学生支援機構の貸与型奨学金では有利子奨学金が中心になっています。有利子とは言いながらも、実際の利率は0.002%~0.2%程度の超低利で推移していました。

ところが、2022年2月頃からは、固定・見直し方式ともに利率が上昇傾向にシフトしている点が気になります。後述しますが、有利子奨学金の利率は、「貸与終了月」のものが適用されます。したがって、進学後も景気の動向と合わせて奨学金の最新利率をチェックし、最終的に「固定」と「見直し」のいずれを選択すべきか、判断してください。

参考ページJASSO最新利率ページ »

日本学生支援機構の利息付奨学金の利率の確定時期は「貸与終了時点」となっています。

つまり、大学で卒業まで奨学金を借りるならば、返済利率が決まるのが4年後ということです。

そこで、ぜひ知って頂きたいのが、利率の算定方式は借り終わる最終年度内に手続きをすることで、

もう一度だけ変更することができるということです。

4保証方式の変更は進学届が最後のチャンス!

日本学生支援機構の奨学金を利用するには、卒業後の返済を保証する保証制度の選択が必要となります。 保証制度には「人的保証」と「機関保証」の2つの方式があり、筆者はかねがねこの保証制度が奨学金の最大の注意点だと考えています。

人的保証では、保護者が連帯保証人となり、奨学金の貸与者となる学生本人から4親等以内の親族が保証人となります。

一方、機関保証では、連帯保証人と保証人の選定は必要ありませんが、奨学金の貸与期間中に毎月保証料を支払わなければなりません。月々の保証料の支払い方法は、振込まれる奨学金から天引きされて支払うという仕組みです。保証料額は奨学金の貸与額と連動するので、奨学金の額が大きくなるほど支払う保証料も高くなります。

第二種奨学金の保証料の月額目安

多くの奨学金問題が表面化するのは貸与中ではなく返済が始まる卒業後からです。 勘違いしてはいけないのが、機関保証で卒業までに支払う保証料総額は結構な金額となりますが、返済が滞った時に奨学生本人に何ら優遇措置が取られるわけではないという点です。 また、進学して奨学金の支給が始まった後に“機関保証から人的保証”への変更は認められません。

人的保証では仮に奨学生が奨学金を滞納した場合、「連帯保証人」→「保証人」の順に返済が求められます。 連帯保証人は奨学生本人と同等の返済責任を負います。 つまり、奨学生本人が返済しなければならない同額の返済が求められます。 一方、保証人は民法が定める「分別(ぶんべつ)の利益」が適用され、要返済額の2分の1の額の返済が求められます。

奨学金の最大の注意点といえる保証制度については、いずれを選択すべきかについて親子でじっくりと話しあってください。

5奨学金は1年更新、継続願いを忘れずに!

「奨学金に採用されると卒業まで支給されるのか?」「大学2年生からでも奨学金は借りられるのか?」これらもよく質問を受ける内容です。

日本学生支援機構奨学金の申込み方法には、高校3年生の時点で申請する「予約採用」と大学等への入学後に申請する「在学採用」の2つの方法があることは前に述べました。

在学採用の募集は毎年行われ、新入生だけでなく2年次以上の学生も当然申込めます。また、奨学金に採用されると卒業まで無条件で支給されるのではなく、毎年「継続願い」の手続きが必要です。

「継続願」に必要となる書類は、進級前の12月から2月にかけて毎年在籍する大学等から交付されます。実際の手続きは、専用サイト「スカラネット・パーソナル」を通してインターネットで行いますが、期日までに手続きを怠ると奨学生としての資格を喪失して奨学金が止められてしまいます。

日本学生支援機構の奨学金は“1年更新の契約”であることを忘れないでください。

6不真面目だと奨学金が止められてしまう!

「継続願いを行えば必ず奨学金は継続されるのか?」この質問の回答は「NO」です。

奨学生から「継続願」の提出を受けると、日本学生支援機構では奨学金の継続の可否を審査するのですが、これを「適格認定」と呼んでいます。

適格認定では、主に「学業成績」「経済状況」の観点から審査され、「継続」「警告」「停止」「廃止」の4つの結果が通知されることになっています。

| 1 | 「継続」奨学金の支給が継続される |

|---|

| 2 | 「警告」奨学金の支給が継続されるが、成績向上しなければ停止のおそれがある |

|---|

| 3 | 「停止」奨学金の支給が停止される。成績向上すれば復活する可能性がある |

|---|

| 4 | 「廃止」奨学金の支給が停止され、奨学生の資格も喪失する |

|---|

では、日本学生支援機構の業務実績等報告書から、貸与型奨学金の適格認定で警告以上の処置を受けた割合の推移を見てみます。

貸与型奨学金の適格認定割合(学業成績)

貸与型奨学金の学業成績での適格認定状況をみると、毎年1%程度が「廃止」または「停止」、2%程度が「警告」処置を受けていることがわかります。 あたり前の話ですが、奨学金の支給が止められると、その後の学業の継続に深刻な影響を与えかねません。

奨学金の支給期間は標準修業年限となっています。 つまり2年制短大であれば2年間、4年制大学ならば4年間ということです。

留学や病気などを理由としたものでなく、成績不良で留年が決まると奨学金が停止されると肝に銘じてください。 奨学金の支給が停止され、学費未納で除籍などとなると借金を抱えたフリーターになりかねません。 当然のことですが、奨学金を利用する以上は、真面目に学業に向き合う姿勢が求められます。

7給付型奨学金の適格認定は貸与型よりも厳しい!

2020年度から始まった高等教育の修学支援新制度でも貸与型と同じく適格認定が行われます。 貸与型奨学金に比べて給付型奨学金の適格認定は厳しいといえるでしょう。 また、給付型奨学金の適格認定では、学業成績要件が2025年度からより厳しくなりました。 まずは、給付型奨学金のこれまでの適格認定割合を見てみましょう。

給付型奨学金の適格認定割合(学業成績)

貸与型奨学金の適格認定に比べて給付型の方がかなり厳しく審査されることが一目瞭然だと思います。 給付型奨学金は返済不要ですが、著しく学業成績が不良の場合は、給付を受けた奨学金の返済が求められることになります。 貸与型奨学金では「警告」割合が2%程度ですが、給付型奨学金では10%以上となっています。 つまり、給付型奨学金採用者の10人に1人以上が警告を受けていることになります。 一度警告を受け、翌年も成績が向上しなければ「停止」または「廃止」となる可能性があるので、甘く考えるのは禁物です。

給付型奨学金の学業成績基準(2025年度~)

給付型奨学金の採用者の10人に1人以上が警告を受けています。そこで2025年度からの学業成績要件を見てみます。 出席率が8割以下ということは、半期15回の講義のうち3回欠席すれば該当することになります。 昔とは違い今の大学は出席管理が厳格です。

また、総合型や推薦型選抜が主流となった現在の入試制度では本人の実力以上の大学に合格できることが珍しくありません。 自分なりに頑張っていても成績の壁にぶち当たることがあるでしょう。 給付型奨学金と学費の減免支援が受けられる高等教育の修学支援新制度は非常に有難い制度だと思います。 ただし、給付型奨学金を受ける以上は、他の学生以上に真面目に学修に向き合う姿勢が求められると肝に銘じてください。 高等教育の修学支援新制度の財源には高卒で就職した多くの方の税金も投じられていることを忘れないでほしいと思います。